La revue d'architecture et de design

Au Creux de l’Enfer, Olivier Vadrot réinvente le mobilier de centre d’art

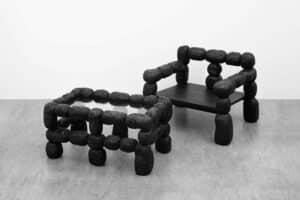

Le mobilier d’une friche reconvertie en centre d’art contemporain doit-il forcément être industriel ? À Thiers (63), pour le Creux de l’Enfer, Olivier Vadrot conçoit un équipement solide mais sensible, pensé pour le quotidien de celles et ceux qui traversent ou animent le lieu.

Nichée dans la vallée des usines et non loin d’un lieu-dit nommé “Le Bout du Monde”, l’ancienne coutellerie qui abrite le centre d’art Le Creux de l’Enfer a rouvert ses portes après trois ans de travaux. Confortée et restaurée, elle s’ouvre désormais sur de nouveaux volumes, une usine voisine intégrée au parcours et un toit-terrasse métamorphosé en espace public.

Le chantier est confié au cabinet d’architectes Fabre/Speller, qui avait déjà signé la dernière grande rénovation à la fin des années 80. Olivier Vadrot est alors sollicité pour concevoir un ensemble de mobiliers sur mesure, pour l’intérieur comme pour l’extérieur : des bancs, une banque d’accueil, des pupitres mobiles, du mobilier pour l’espace médiation, des tables à déplacer facilement.

Habiter le white cube

Formé à l’architecture à Lyon, Olivier Vadrot s’est tourné vers le design et les formes collectives, avec un intérêt constant pour l’art et l’espace public. Mais ce qui le distingue ici, c’est sa connaissance intime des centres d’art : il a cofondé La Salle de Bains à Lyon et accompagné de nombreux lieux comme scénographe ou commissaire. Il sait ce que ces espaces demandent, non seulement aux artistes, mais aussi à celles et ceux qui y travaillent : agents d’accueil, médiateurs, équipes pédagogiques..

Ces lieux culturels sont souvent installés dans d’anciens sites industriels, comme ici à Thiers. Une architecture brute, minérale, devenue un langage presque standard pour l’art contemporain. Mais derrière l’apparente neutralité des murs blancs, des IPN et des verrières, se cache une forme de froideur et d’austérité. La sécheresse de ces espaces correspond à la radicalité attendue par les artistes, dit-il, mais elle est rarement pensée pour ceux qui y passent leurs journées.

C’est ce point de départ qui guide son travail : réintroduire des matériaux accueillants, sans dénaturer l’espace et faire en sorte que le mobilier accompagne, sans prendre le dessus.

Un bois issu des planchers de wagons de fret

Pour le mobilier intérieur, Olivier Vadrot fait un choix à contre-courant des codes industriels : le bois. Une décision qui a donné lieu à des discussions avec les architectes. Pour lui, c’est une réponse logique au lieu. Dans ces architectures où les matériaux sont souvent bruts, le bois introduit une présence plus confortable, aussi bien pour les visiteurs que pour les équipes qui y travaillent.

Il fait appel à La Fabrique, atelier spécialisé dans la menuiserie contemporaine, qui lui fournit un chêne surcyclé issu des planchers de wagons de marchandises. Habituée à accompagner les artistes, La Fabrique a remis en état ce bois ancien et dense, sans en gommer les marques du temps.

Ce bois a une patine incroyable. Il a passé des décennies à cohabiter avec des essieux de wagons. Il est témoin d’une vraie histoire, celle de l’essor du chemin de fer en parallèle au développement de l’industrie. C’est mon premier projet en surcyclage et j’ai choisi de ne rien dissimuler : ni les papillons de renfort, ni les crevasses.

Les studiolos, pour les médiateurs

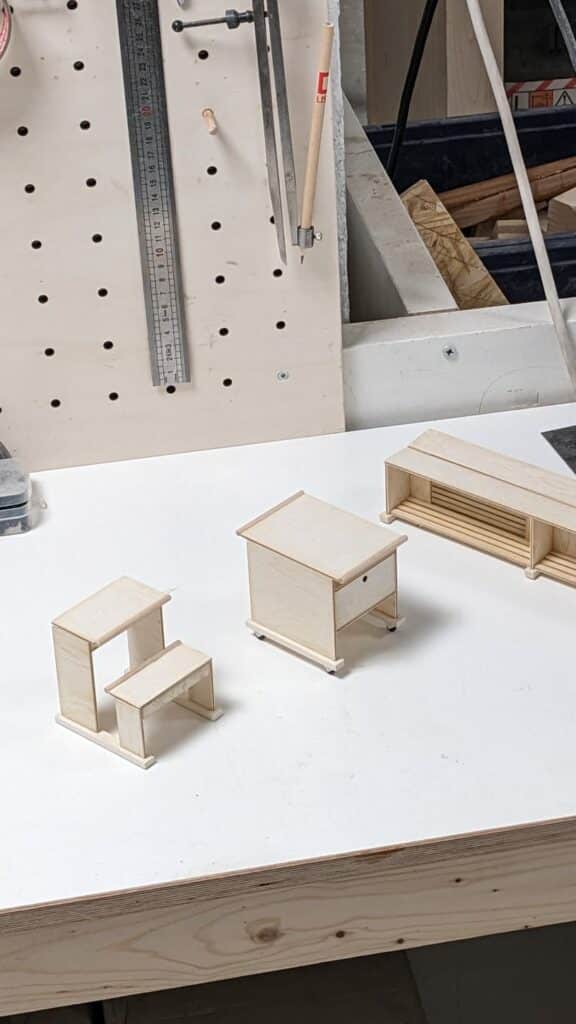

Parmi les pièces conçues pour l’intérieur, Olivier Vadrot imagine aussi un petit meuble en bois qu’il appelle le studiolo. Inspiré des pupitres utilisés par les moines à la Renaissance, il permet de s’asseoir, de poser un ordinateur, de ranger un carnet ou simplement de s’y adosser pour échanger.

Il a été pensé en priorité pour les médiateurs et médiatrices. Quand je vois une chaise posée dans une salle d’exposition, cela me renvoie toujours une sensation d’inconfort. Le gardien s’assoit mais il ne peut rien faire de plus. Le studiolo propose une posture active, adaptée au travail, sans rompre avec la sobriété du lieu.

Comme les bancs et la banque d’accueil, il est fabriqué en chêne massif, ce qui crée une continuité dans l’espace. Le choix de la matière renforce une attention portée aux usages quotidiens, souvent relégués au second plan dans les lieux d’art. Il y a quelques années, j’ai dû redessiner, en bois, l’espace d’accueil du FRAC Franche-Comté à Besançon. Il s’agissait de remplacer un grand meuble métallique dont la surface était froide et sonore, peu agréable au contact, même pour simplement y poser les mains. Ce sont des détails, mais ils comptent quand on y passe toutes ses journées.

Une table mobile pour le toit-terrasse

À l’extérieur, Olivier Vadrot conçoit un mobilier totalement différent. La commande porte sur le toit-terrasse, un espace jusqu’alors fermé au public, désormais accessible pour des vernissages, des ateliers ou des moments de pause.

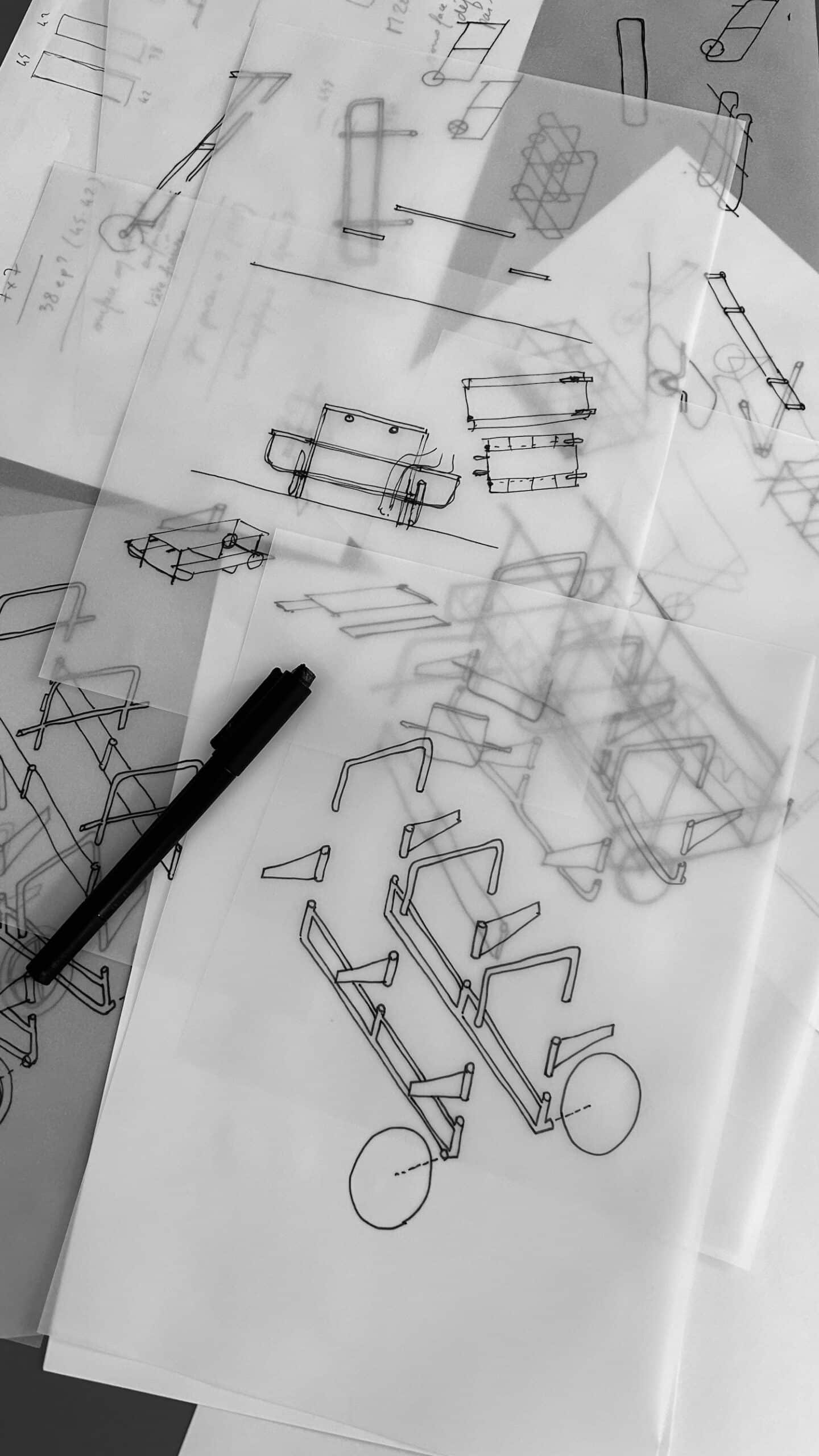

J’aime dessiner du mobilier qui rassemble, à l’image de La table sans fin que j’ai imaginée pour un projet en Franche-Comté. Pour le toit-terrasse du Creux de l’Enfer, la commande était différente : il fallait un mobilier compact et surtout mobile, pour permettre une utilisation souple de l’espace.

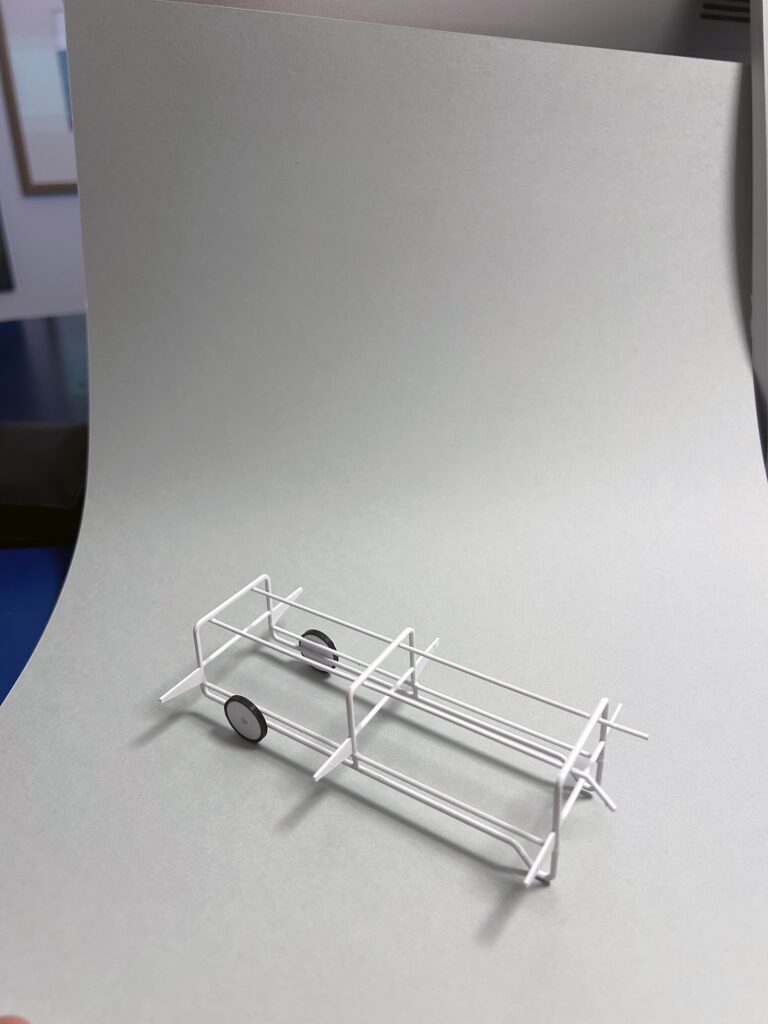

Il imagine alors une table facilement déplaçable, capable de s’adapter à différents usages. Il l’appelle Tuk-tuk. Inspirée à la fois des tables de pique-nique et des tentes d’ombrage, elle se compose d’une longue table en bois, surmontée d’une toile solaire. Elle est montée sur deux roues pleines avec des poignées intégrées. La table peut être déplacée par une seule personne, comme une brouette.

- Au Creux de l’Enfer, Olivier Vadrot réinvente le mobilier de centre d’art

Je me suis inspiré des chariots de manutention. En observant le placement des roues, j’ai vu comment on pouvait déplacer un objet de 200 kilos sans beaucoup d’effort, en ajustant précisément le point d’équilibre.

La table Tuk-tuk mesure 2,40 mètres de long et peut accueillir jusqu’à huit personnes. Le choix des matériaux répond à une logique de durabilité : le robinier, un bois naturellement résistant pour un usage extérieur, et l’acier galvanisé, utilisé notamment pour les barrières Vauban.

C’est la première fois que cela m’arrive : la forme était là au premier dessin. J’ai ensuite travaillé avec la métallerie Métarc, près de Lyon. N’ayant pas les moyens de réaliser un prototype, nous avons fait plusieurs maquettes. J’ai ensuite validé sur place, à l’atelier, chaque étape de fabrication.

Les trois exemplaires, installés à la fin du chantier, ont aussitôt trouvé leur place. Les artisans les ont immédiatement adoptés pour leurs réunions, le jour même de la livraison. Ça s’est fait tout seul.

Du mobilier activé par l’usage, c’est ce que cherche Olivier Vadrot. Il imagine déjà son Tuk-tuk dans d’autres contextes. Je le verrais très bien sur une place publique. Il se déplace facilement, apporte de l’ombre et crée tout de suite une situation conviviale.

À Thiers comme ailleurs, ce que dessine Olivier Vadrot, ce n’est pas un objet de plus : c’est un meuble qui sert, qui circule et qui joue son rôle.

En savoir plus sur le designer : Olivier Vadrot