La revue d'architecture et de design

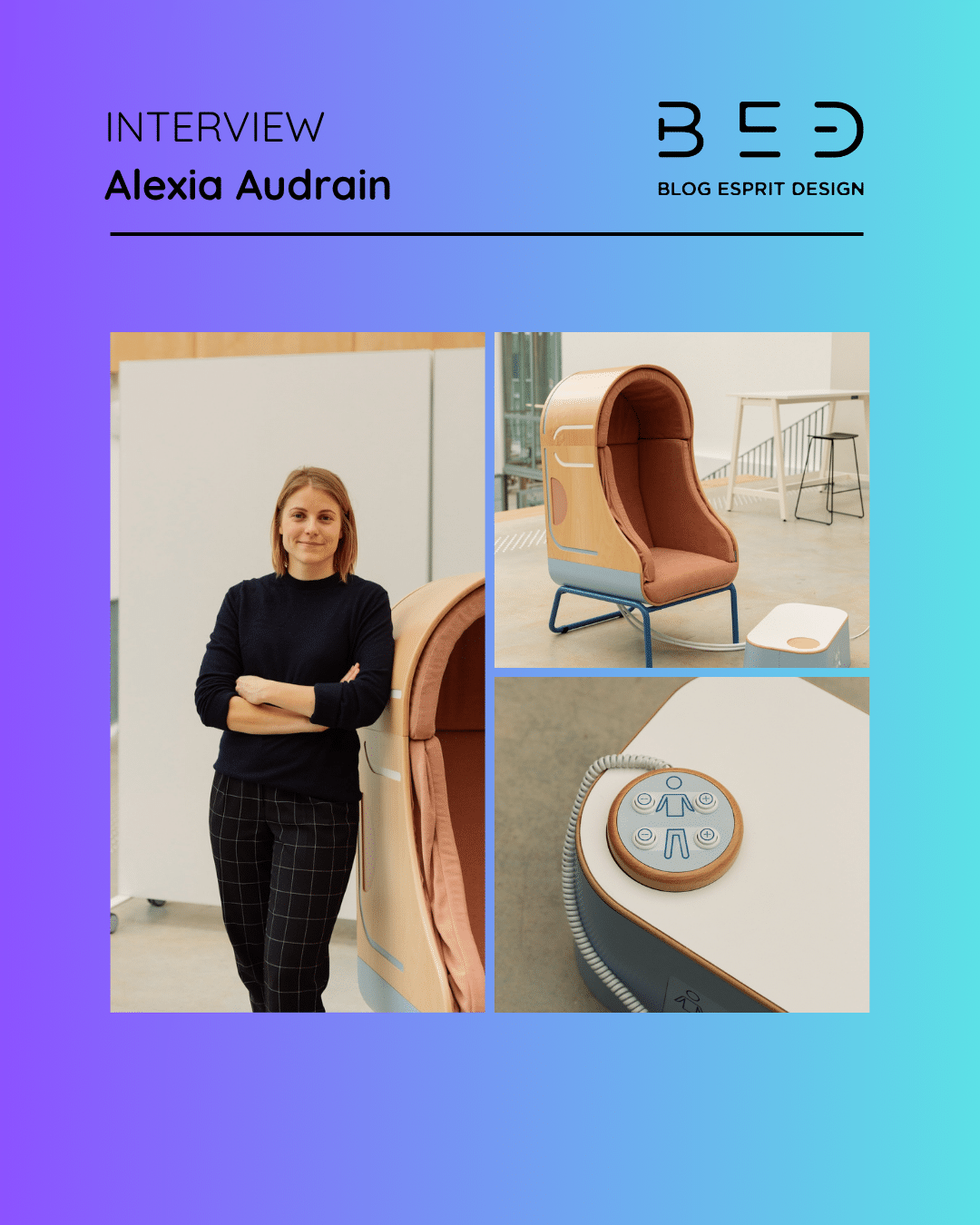

Rencontre : Alexia Audrain, le design pour lutter contre le handicap invisible

Chaque mois, une rencontre inspirante, là où le Design a du sens, là où le design à un impact et parfois là où on ne l’attend pas forcément alors qu’il peut tout changer. Des talents engagés pour faire bouger les lignes et apporter des réponses, plus de conforts, plus de fonctionnalités, moins d’impact, plus d’inclusion etc..

Après les interviews de Tamim Daoudi, Manon Palie et Céline David, c’est au tour d’Alexia, un nom qui doit forcément vous dire quelque chose si vous suivez le blog depuis toutes ces années.

Peux-tu te présenter en quelques lignes ?

Je suis Alexia Audrain, designer nantaise. J’aime créer des projets dans des environnements qui prennent soin. Mon travail est influencé par les besoins des personnes avec un handicap invisible, un trouble ou une maladie psychique. Je travaille toujours avec une équipe de médecins, sociologues et personnes concernées.

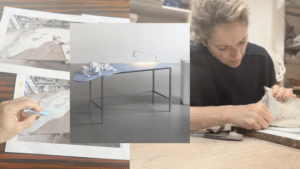

Mon projet le plus emblématique est OTO, un fauteuil à étreindre pensé pour les personnes autistes. Il m’a permis de me questionner sur l’approche éthique d’un produit très fonctionnel, sur les enjeux de santé et surtout, d’inclusion.

Déjà présente sur BED, quelle est ton actualité depuis ?

Le premier article sur BED, en 2020, présentait le tout premier prototype du fauteuil OTO (revoir l’article). Aujourd’hui, OTO est distribué dans plusieurs pays en Europe et permet à plus de 15 000 personnes avec des troubles du neurodéveloppement ou des troubles anxieux de s’apaiser et de réduire leur stress.

distribué dans plusieurs pays en Europe et permet à plus de 15 000 personnes avec des troubles du neurodéveloppement

Le projet a connu une forte visibilité, notamment grâce à une apparition dans la série Netflix “The Extraordinary Attorney Woo”. Cette séquence a suscité un vif intérêt international : on a pris conscience que notre solution était unique, et qu’elle répondait à un besoin généralisé. J’ai aussi eu la chance de recevoir plusieurs distinctions en innovation sociale et inclusive, comme le James Dyson Award ou le Handitech Trophy.

Quels sont tes projets du moment ?

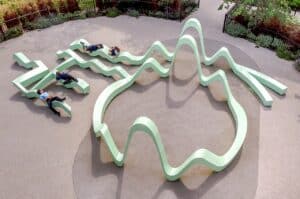

Je continue de développer de nouveaux contextes d’usage pour le fauteuil OTO. On travaille actuellement avec le groupe Accor Hôtels pour intégrer le fauteuil dans des espaces de repos accessibles à tous, ainsi qu’avec les Aéroports de Paris pour proposer des zones de répit dans des environnements très stimulants. Ces projets permettent de faire sortir OTO du domaine strictement médical pour aller vers des lieux de vie plus ordinaires.

En parallèle, je travaille sur de nouvelles fonctions pour le fauteuil : des améliorations ergonomiques, des modules sensoriels complémentaires, des accessoires pour enrichir l’expérience d’apaisement.

Ces évolutions s’appuient sur des retours d’expérience concrets et des études cliniques en cours. J’ai aussi un projet plus confidentiel avec une fondation, autour d’un nouveau dispositif sensoriel. C’est encore en développement, mais on reste dans le domaine du corps, des besoins spécifiques..

Mon objectif reste le même : créer des solutions concrètes pour rendre les lieux de vie plus habitables pour toutes les sensibilités, visibles ou invisibles.

Suite au lancement de ton fauteuil, quelles sont les nouveautés, infos, perspectives depuis plus de 5 années maintenant ?

Le fauteuil a évolué, et le contexte aussi. Les besoins en santé mentale et sensorielle sont mieux reconnus aujourd’hui, ce qui ouvre de nouvelles perspectives. Nous avons fait évoluer OTO pour qu’il soit plus accessible, en termes d’usage comme de fabrication, tout en préservant son efficacité.

L’équipe s’est agrandie, et nos collaborations avec des ergothérapeutes ou psychologues se sont renforcées. Nous avons publié notre premier article scientifique avec le CHRU de Tours : voir l’article. Il concerne justement notre travail d’équipe sur le design centré utilisateurs. Ca peut paraitre fou mais c’est une approche innovante dans le domaine des dispositifs du soin

Ce qui est très intéressant, c’est que le fauteuil sort aujourd’hui du champ strictement médical. On a commencé à être sollicités par de grandes entreprises dans le cadre de programmes de neuro-inclusion. Et souvent, la seule réponse en mobilier adapté, c’est OTO.

Par exemple, SAP France a installé 10 fauteuils dans son siège social. Ils contribuent ainsi à rendre leurs environnements accessibles à toutes et tous et notamment aux personnes avec un handicap invisible.

Quand on est autiste, on ne vit pas uniquement chez soi ou en institution. On peut avoir un emploi, faire des sorties culturelles, voyager. Il faut donc rendre ces espaces publics inclusifs, avec des solutions concrètes qui créent des bulles de répit dans des environnements denses et sensoriellement exigeants. On devient alors un environnement inclusif et capacitant

C’est aussi une manière de donner de la visibilité à des besoins encore méconnus. C’est pourquoi nous installons aujourd’hui des fauteuils OTO dans des aéroports comme ceux de Paris, ou dans des musées comme le NEMO Science Museum à Amsterdam, la Cité des Sciences et de l’Industrie… et bientôt dans l’un des plus grands centres d’art d’Europe.

En quoi le designer a-t-il un rôle à jouer face à l’inclusivité, au traitement des maladies ou à la prise en charge de pathologies ?

Le designer est un traducteur. Il écoute, observe, comprend des besoins souvent invisibles, puis les rend tangibles. Il ne soigne pas, mais il peut transformer le quotidien, l’environnement ou l’expérience.

Il ne soigne pas, mais il peut transformer le quotidien, l’environnement ou l’expérience.

Notre rôle, c’est d’accompagner vers plus d’autonomie, d’auto-détermination, de pouvoir d’agir. L’inclusivité passe par les formes, les matières… mais surtout par des usages et des expériences justes. Le design ne camoufle pas : il peut rendre visible ce qui est vécu de l’intérieur.

De quoi est fait ton quotidien ?

Mon quotidien oscille entre les retours d’expériences de personnes concernées, les échanges avec les structures de soin pour rester alignée avec les usages, et les phases de prototypage des futures versions ou accessoires.

Je m’occupe aussi du suivi des expérimentations dans les lieux inclusifs et de la coordination de la recherche clinique. Et bien sûr, il y a une grande part de démarches administratives liées à la production et aux appels à projets.

En quoi le design a-t-il un rôle majeur dans la société actuelle et celle de demain ?

Le designer est un médiateur. C’est une manière de penser les relations entre les gens, les objets, les espaces et les usages. Il doit permettre aux gens de mieux vivre, de mieux travailler, d’être plus autonomes. Il doit aussi réconcilier des mondes : social, technique, économique, sensible.

Le design est transversal. Si on comprend ça, on peut le mettre au cœur de chaque transition et ainsi faciliter la vie collective. On a besoin de simplicité, pour pouvoir ensuite se concentrer sur l’essentiel : créer du lien, avoir du temps, souffrir moins d’une société qui n’est pas toujours adaptée à notre pluralité.

Pour moi, le design sert à rendre le monde plus habitable. Ça passe par des objets, des services, des environnements, mais surtout par une attention portée à l’usage réel.

Le design doit être un outil d’ajustement et de justice sociale.

Quels seraient tes conseils aux étudiants en design ?

Mon conseil s’adresse aux jeunes qui veulent travailler dans le care design ou le design social. Votre fil conducteur, c’est de concevoir pour résoudre des problématiques : via des services, des objets, de l’espace ou du numérique.

Restez ancrés dans des besoins concrets et réels. Allez sur le terrain, dans le quotidien des personnes pour qui vous créez, même si ce n’est pas toujours glamour ou si c’est complexe. Écoutez de manière active : l’objectif n’est pas de valoriser vos compétences artistiques, mais de concevoir des solutions qui seront réellement utilisées.

Créez des solutions utiles (en les ayant mesurées), utilisables (en les ayant testées), et utilisées (en les ayant confrontées au réel).

En quoi, d’après toi, les designers peuvent-ils faire bouger les lignes ?

Pour moi, les designer peuvent faire bouger les lignes là où on pense que tout est déjà figé. On peut interroger ce qui semble évident, réajuster les besoins pour mettre en évidences des problèmes restés dans l’ombre. On est souvent à l’intersection entre les usages actuels et l’idéal souhaitable.

On a cette capacité à rendre visible l’invisible, à faire exister des expériences qui étaient jusque-là ignorées.

Ca demande de la responsabilité, de l’écoute et de l’humilité. On ne doit pas s’imposer, on doit proposer, accompagner, ajuster. Le design peut être un levier puissant de transformation à condition de rester profondément humain.

Quels sont les risques pour les designers de demain ?

Le principal risque, c’est de perdre le sens des priorités. De devenir de simples opérateurs esthétiques, déconnectés du réel, au service de logiques commerciales ou d’innovations techno-centrées.

Le défi écologique est immense, et il nous oblige à penser et travailler autrement. Il faut prendre du recul sur ce qu’on fait, viser la simplicité, résister à la tentation de la solution rapide, et repenser les conditions humaines.

Peux-tu me citer un jeune talent que tu souhaites mettre en lumière ?

J’ai envie de mettre en lumière des initiatives collectives sur le sujet de la santé mentale. Ce sont des actions qui montrent que le soin peut aussi passer par la création, et que la création peut soigner les représentations.

- Charlotte Abramow, avec “La Tête Haute” c’est un programme de sensibilisation à la psychiatrie en partenariat avec la FHF. C’est une approche artistique forte, qui donne de la dignité et de la visibilité à des réalités souvent mises à l’écart. https://www.fhf.fr/actualites/agenda/la-tete-haute-programme-de-sensibilisation-la-psychiatrie

- Le Living Museum, des anciens patients d’hôpitaux psychiatriques deviennent des artistes et exposent leurs œuvres. https://www.livingmuseumfrance.org/

- La Maison Perchée, c’est une communauté inclusive qui accompagne des jeunes adultes avec des troubles psy, à travers l’entraide, des événements culturels, des espaces de parole et de soin. https://www.maisonperchee.org/

Merci Alexia pour ces mots et ce temps d’échange, un plaisir de voir, suivre des talents et projets durant ces années, c’est aussi le rôle de BED. Mettre en lumière celles et ceux qui façonnent et solutionnent, qui repensent et questionnent. Rendez-vous dans 10 ans ?

En savoir plus sur la designer : Alexia Audrain

©Coralie Monnet