La revue d'architecture et de design

IA dégénérative : quand l’absurde devient création ?

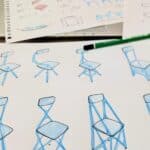

Le design génératif, propulsé par l’intelligence artificielle, occupe de plus en plus de place dans les conversations, entre outil magique et vue créative lissée par le bas voici le travail prospectif du designer Tom Violleau.

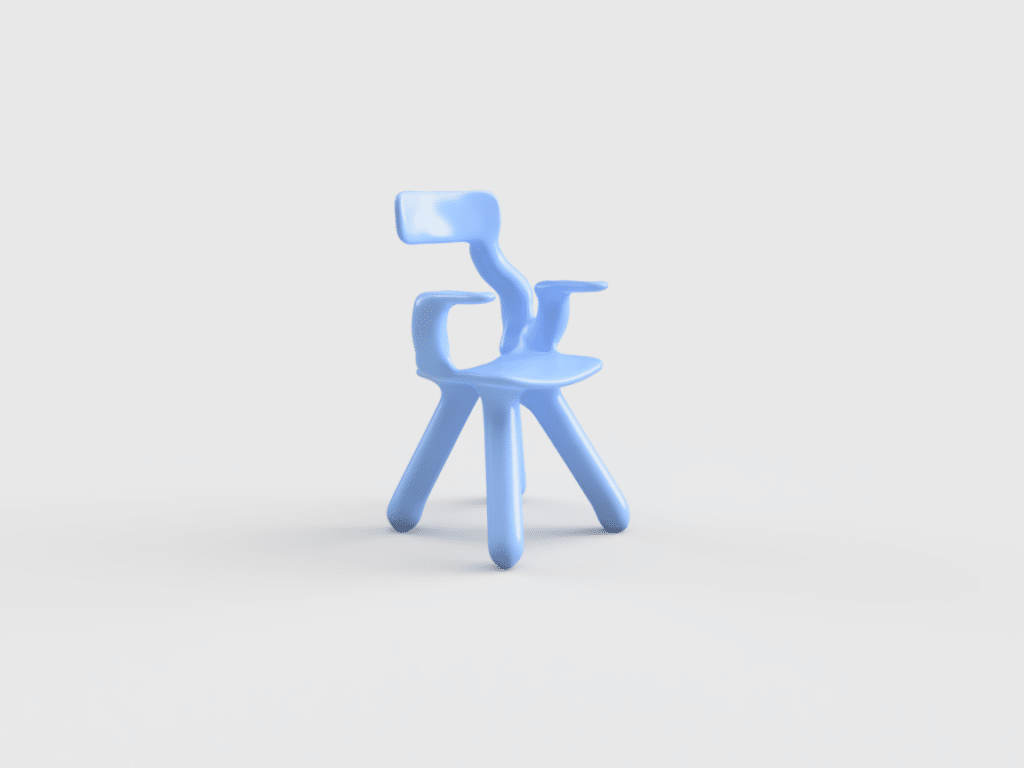

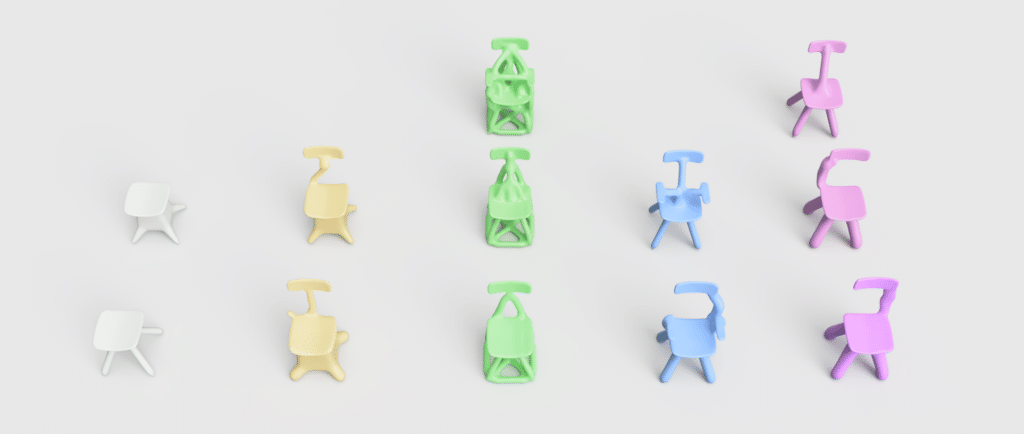

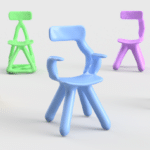

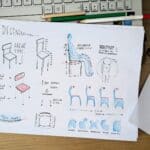

Tous es systèmes sont conçus pour produire vite, bien, et souvent dans une forme de standardisation fonctionnelle, mais cela peut-il, doit-il s’adresser aux designers ? Aux créatifs ? Que se passe-t-il quand un designer décide de faire dérailler la machine, non pour la performance, mais pour chercher l’imprévisible, l’inattendu ? (L’humain en quelques mots) C’est ce qu’a tenté Tom avec son projet d’assises générées par IA dégénérative, (on valide le titre) entre expérimentation formelle, absurdité assumée et critique en creux du design algorithmique.

Un point de départ : expérimenter sans intention de produire

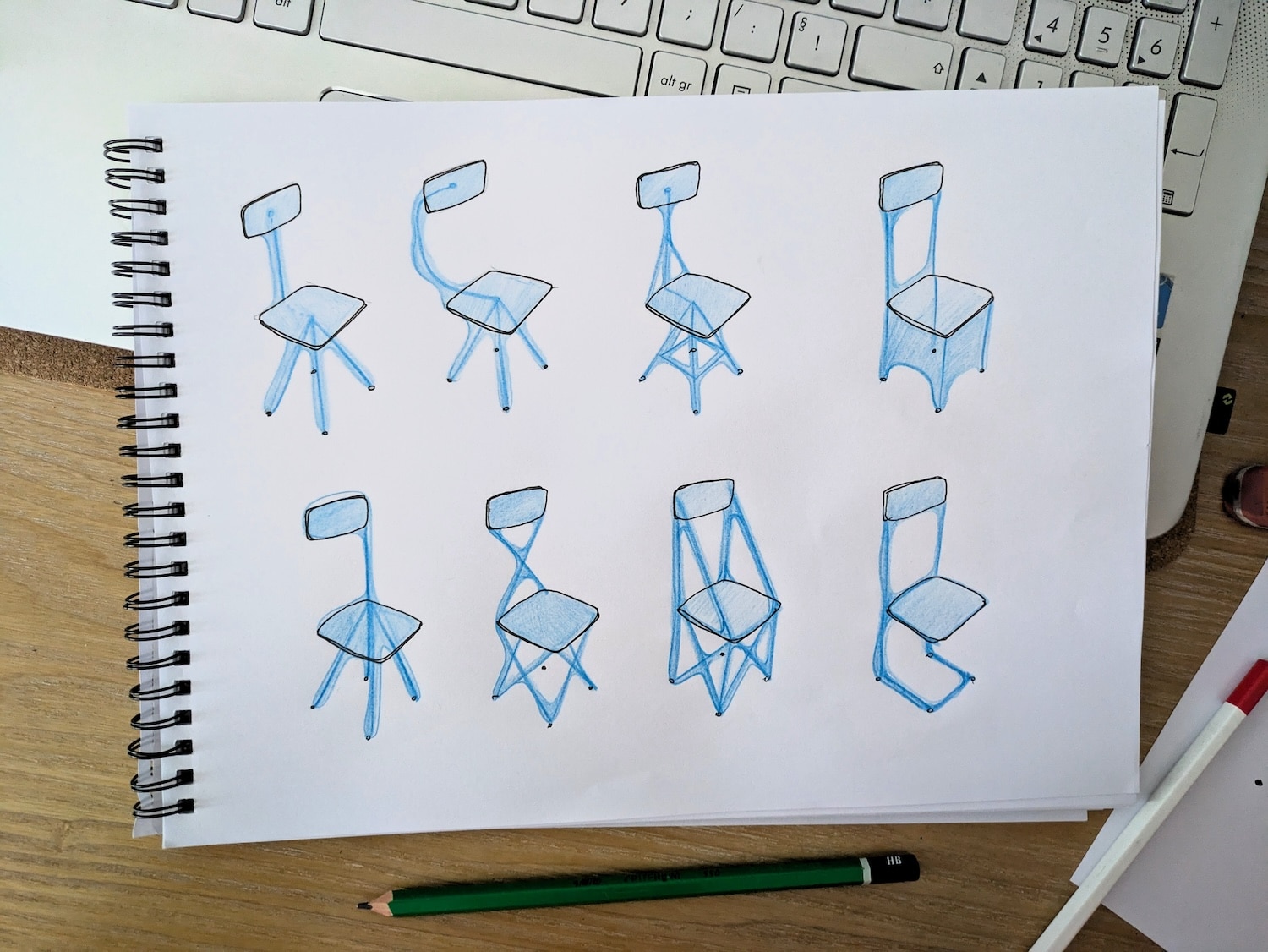

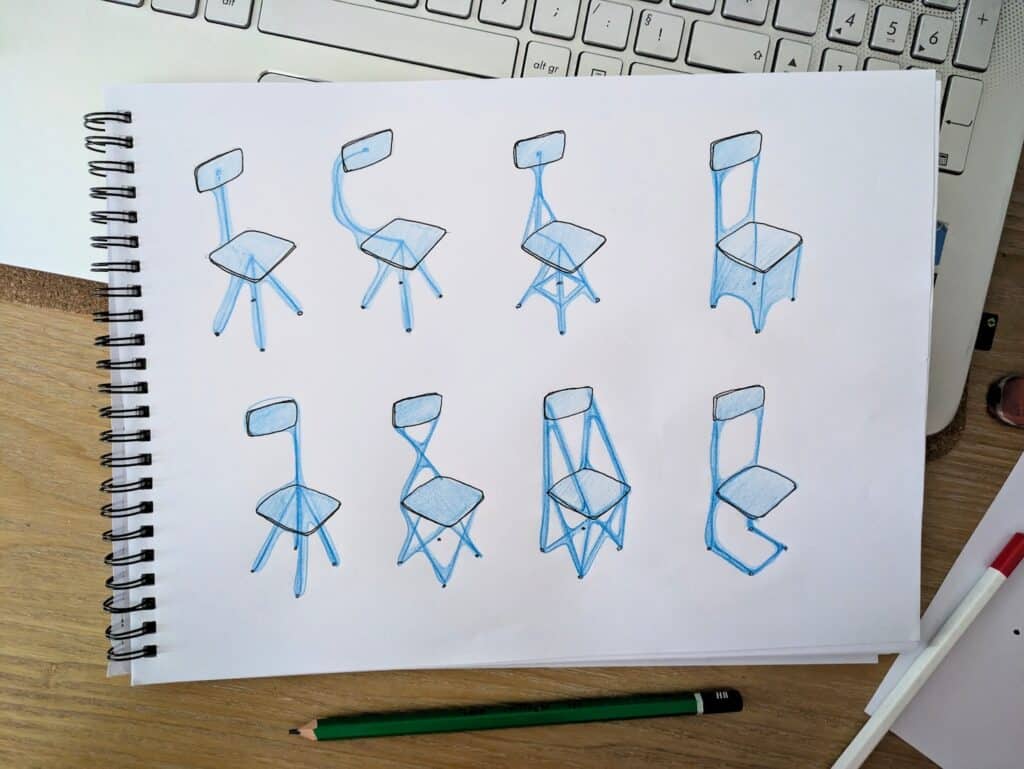

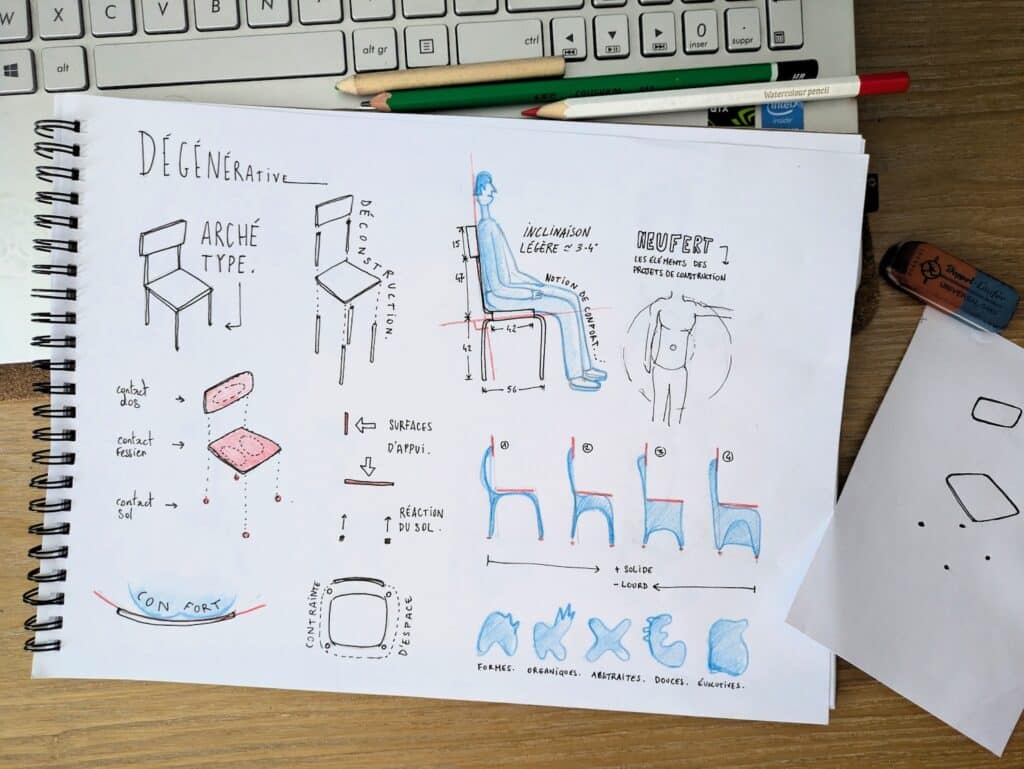

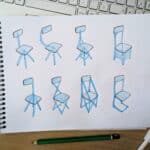

Tom designer curieux et critique, a pris le contrepied des approches classiques de la génération assistée par IA. L’objectif ? Non pas concevoir la chaise parfaite, mais plutôt explorer ce que l’IA produit lorsqu’on la pousse à ses limites, lorsqu’on la « fait buguer ».

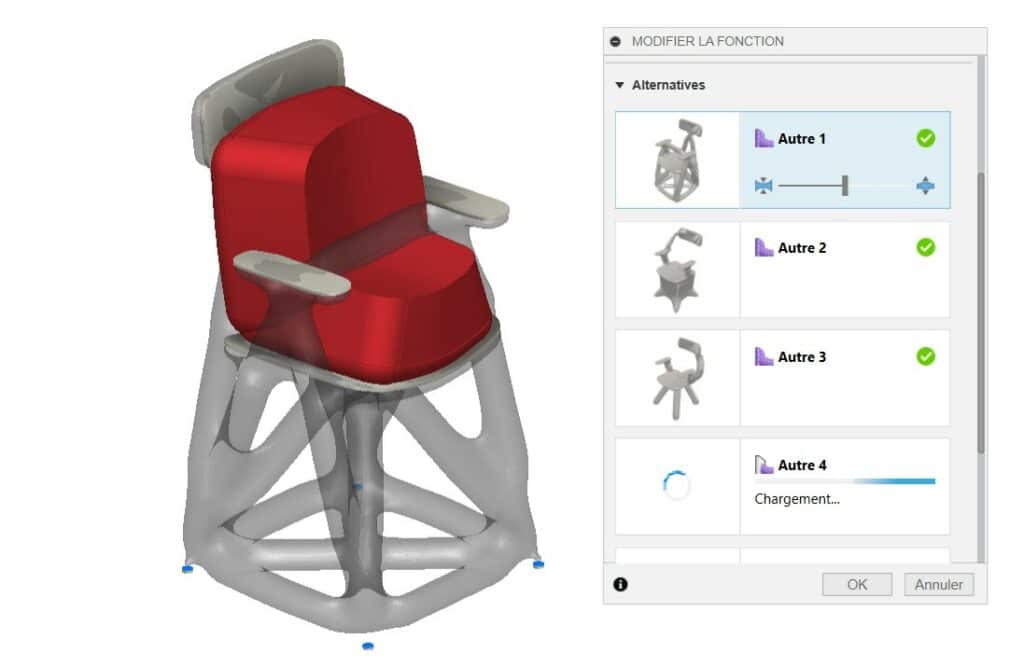

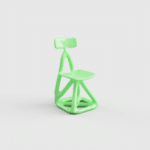

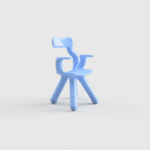

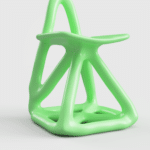

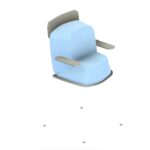

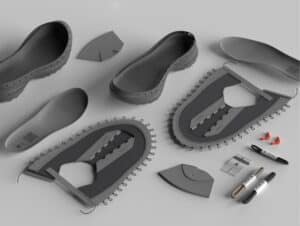

Loin d’une quête d’optimisation, son processus repose sur une base CAO simple, quatre pieds, une assise, parfois des accoudoirs, enrichie de contraintes structurelles volontairement absurdes, pour voir comment la machine se débrouille avec l’irrationnel.

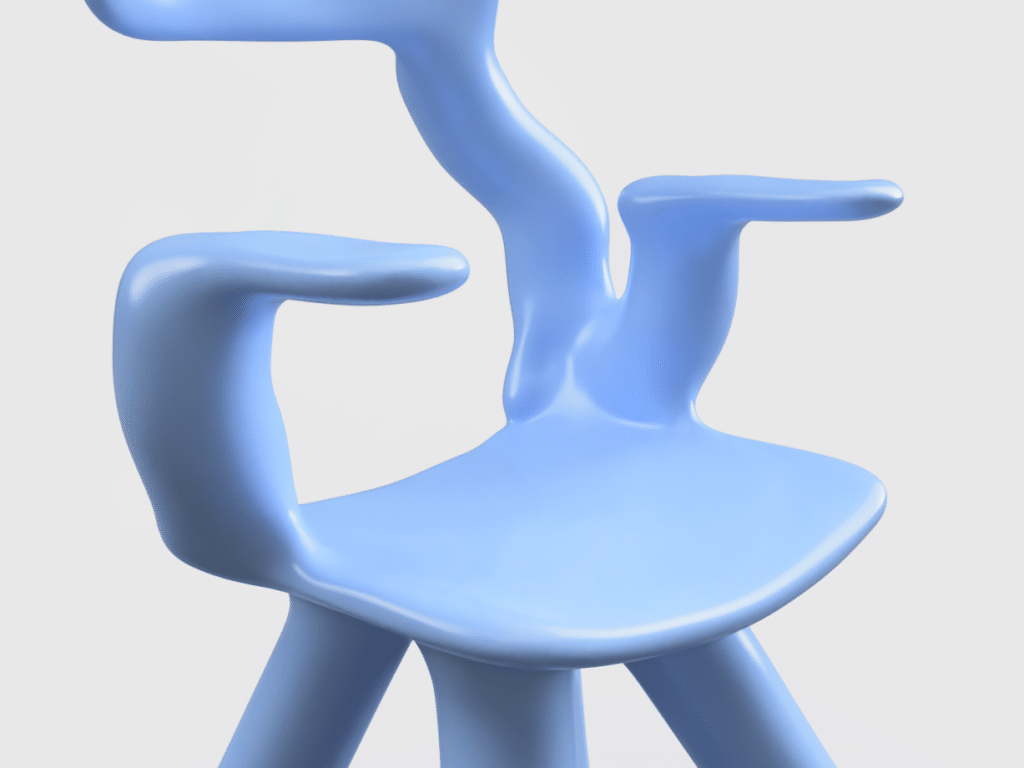

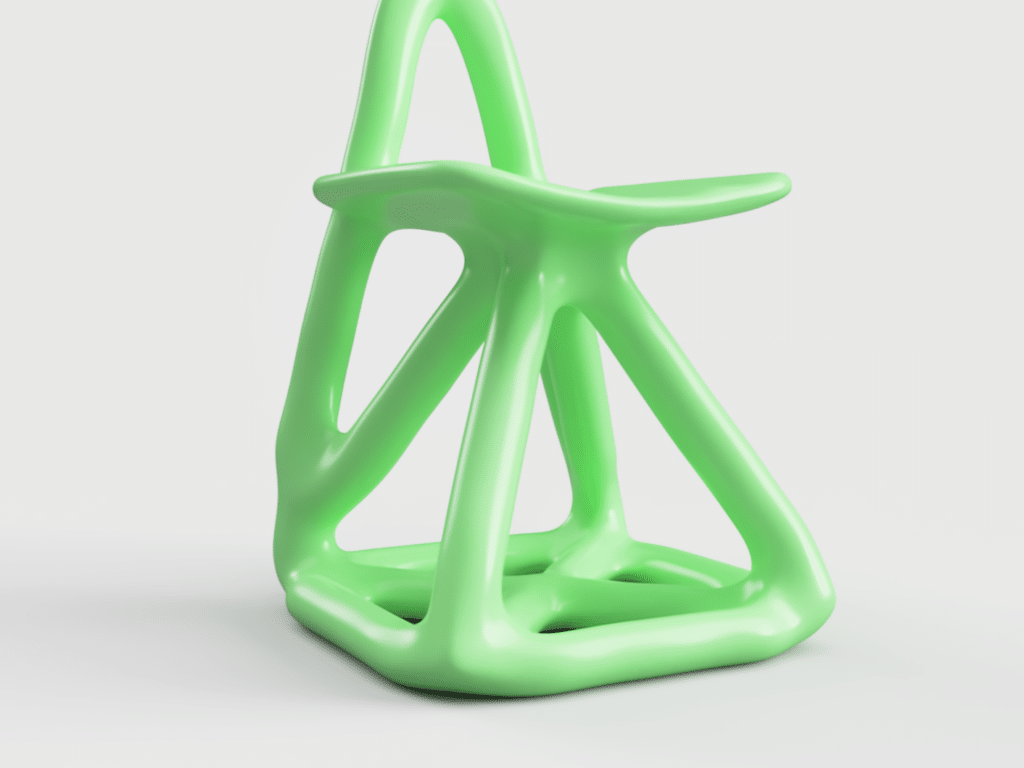

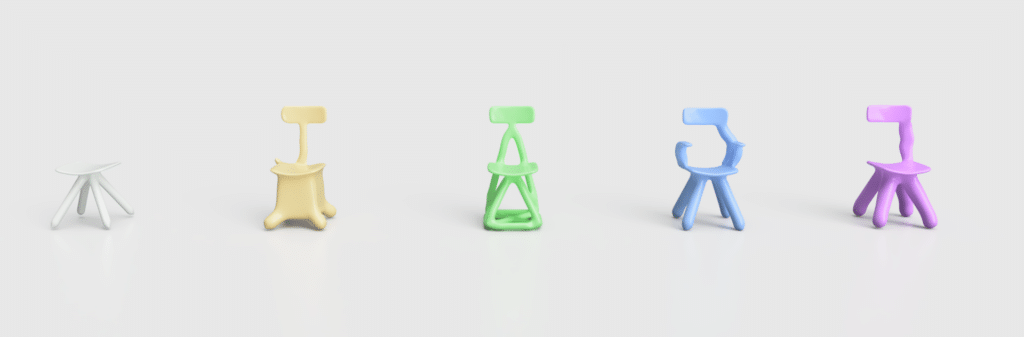

Chaque itération donne lieu à une forme inédite, parfois étonnamment cohérente, parfois entièrement farfelue. Le résultat : une série d’assises aux formes déviantes, presque utilisables, parfois poétiques, toujours provocantes.

Une critique en creux de la promesse technologique

À travers ce projet, Tom Violleau interroge la place de l’IA dans le processus de création. Selon lui, les outils d’intelligence artificielle ne génèrent pas de surprise, ni de poésie, mais reproduisent des logiques normées. Même lorsqu’on tente de sortir du cadre, l’outil finit par « revenir dans les clous », comme s’il peinait à échapper à sa propre grammaire. Ce constat résonne fortement avec les inquiétudes croissantes autour de l’uniformisation esthétique et de la standardisation culturelle induites par les technologies génératives.

Là où un designer humain se nourrit de références, de contextes, d’intuitions, l’IA, elle, assemble selon des statistiques. Le résultat peut être « beau », mais rarement surprenant. Et c’est précisément ce que le designer cherche à renverser ici.

L’outil reste dans les clous, mais on peut aussi penser que nous sommes qu’au début, après plusieurs années, les machines arriveront-elles à aller plus loin ? Si on l’interroge en demandant un résultat, celui normé et de faire autre chose…

L’absurde comme terrain de jeu

Ce projet rejoint une certaine tradition artistique : celle de l’art génératif, de l’esthétique dadaïste, ou encore des travaux pionniers de Vera Molnar. Chez Tom, l’IA devient un outil d’exploration formelle, une sorte de miroir de nos propres limites créatives. L’imprévisible émerge non de l’intention du programme, mais des erreurs, des incohérences, des contraintes absurdes injectées volontairement dans le système.

Si l’on part même du fait que la population donne de plus en plus d’information à la machine, elle va se nourrir et même imaginer des choses en liens avec nous, en compilant l’ensemble des informations ?

Comme dans le projet Copies non conformes de Cécile Babiole, qui explore la dégradation d’une forme par reproduction successive, l’idée de perte de contrôle devient ici une ressource créative. L’IA dégénérative ne vise pas la perfection, mais l’écart.

Une chaise qui n’existe pas (encore)

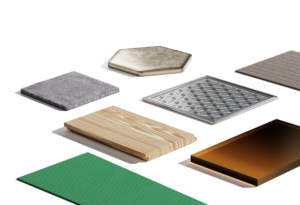

Pour l’instant, les formes issues de ce processus n’ont pas vocation à être produites. Elles existent à l’état d’image, de provocation visuelle. Mais Violleau ne ferme aucune porte : impression 3D grand format, structure en bois combinée à un bain de silicone, tout reste envisageable. L’objet n’est pas le but, c’est le chemin qui compte.

En filigrane, ce travail pose une question essentielle : à qui revient la part de création quand une machine produit la forme, mais que l’humain définit le cadre, les contraintes, et l’intention ? Peut-on parler d’un « design augmenté », ou plutôt d’un design déformé, volontairement imprécis ?

Ce projet d’IA dégénérative s’inscrit dans une série d’explorations critiques qui interrogent le rôle de la technologie dans la création. On peut le mettre en regard de démarches comme la chaise “A.I” de Philippe Starck conçue avec Kartell et Autodesk, ou encore la chaise TAMU de Patrick Jouin, réalisée en partenariat avec Dassault Systèmes. Deux approches qui misent, elles, sur l’optimisation et l’économie de matière via les puissances de la conception algorithmique.

Ici, pas de recherche d’efficience, mais une volonté de déjouer la logique, de rendre visible l’erreur comme source potentielle d’inspiration. Une proposition qui ouvre de nouvelles perspectives pour les designers, entre expérimentation numérique et réflexion sur la place de l’humain dans la chaîne créative.

A minima, on va tenter de faire réagir, à vos commentaires !

En savoir plus sur le designer : Tom Violleau

![[board] : une base modulaire et sobre qui réinvente la mobilité partagée](https://blog-espritdesign.com/wp-content/uploads/2025/09/board-13-300x171.jpg)